【石田三成と大谷吉継】戦国時代であって「友情」に殉じた二人の絆

戦国時代、主従の絆や兄弟の絆は数あれど、「友情」を語られる関係は珍しい。石田三成と大谷吉継は、もはや戦国友情譚の代名詞といえます。

共に羽柴秀吉に仕えた“近江派”の同志

石田三成は永禄三(1560)年、近江国石田村に生まれ、秀吉が長浜城主になった頃から小姓として仕え始めました。頭脳明晰で兵站や内政を得意とし、秀吉の天下統一事業を支えた人物です。

一方の大谷吉継も近江生まれで、若い頃から秀吉に仕えました。三成と同様に兵站や事務に秀でたタイプでありながら、武勇にも優れた名将として知られ、「百万の兵を指揮させてみたい」と秀吉に言わしめた才覚の持ち主でした。

両者とも「豊臣政権の縁の下の力持ち」的な存在であり、三成が治部少輔、吉継が刑部少輔と呼ばれるようになった後も、朝鮮出兵ではともに軍監として辣腕をふるいます。

このような共通の境遇と長年の協力関係から、二人の間には特別な信頼関係が築かれていたと見られます。三成を「佐吉」、吉継を「紀之介」と幼名で呼び合う関係だったという逸話も残されています。

茶会での“膿の茶碗”――咄嗟の心遣い

友情を象徴する話として語り継がれるのが、とある茶会での逸話だ。

病(ハンセン病)を患っていた吉継が茶会に参加し、茶碗を手に取った際、顔から膿が垂れてしまい、茶に落ちた。茶碗は回し飲みのためのものだったため、吉継は狼狽し、他の参加者たちも顔をしかめた。

だが、その時、三成は何事もなかったかのようにその茶を一気に飲み干し、「あまりに美味しかったので、つい全部飲んでしまいました」と笑って場を収めた。吉継の面目を保ったばかりか、他の参加者の体面まで守った見事な振る舞いでした。

打算も作為もない、純粋な友情ゆえの行動。戦国の世において、この一碗の行動がどれほど尊いものであったか、いま改めて考えさせられます。。

※このエピソードは太閤秀吉にもありどちらが本当なのかは逸話なためにはっきりしません。

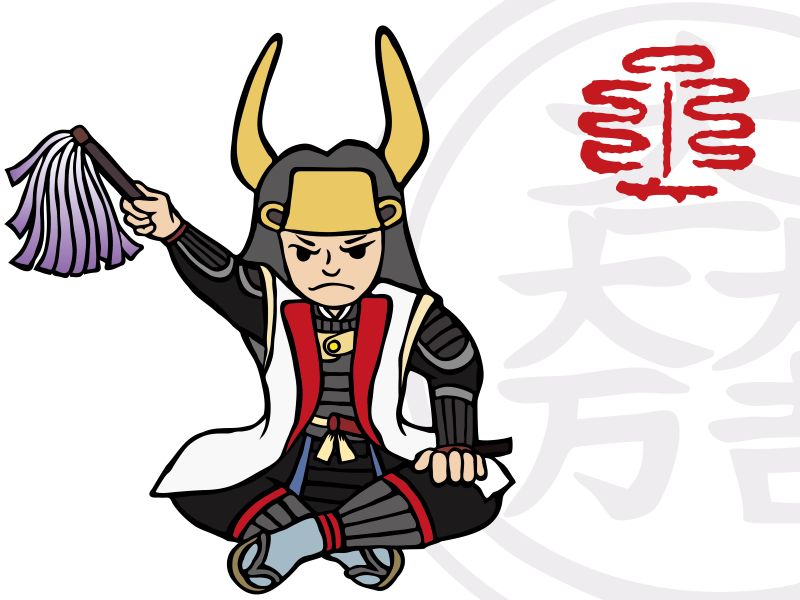

大谷吉継、友に殉ずる関ヶ原の戦い

慶長五(1600)年、三成は徳川家康の台頭を危惧して挙兵を決意する。三成は盟友・吉継を訪ね、協力を求めました。

吉継はまず三成に思いとどまらせようとします。

「家康には勝てぬ」と、利害や人望、勢力差を冷静に分析し、挙兵の無謀を説いた。しかし三成の決意は固く首を縦に振りませんでした。

一度は別れた吉継でしたが、やがて三成のもとに戻り、共に戦う道を選びます。病身を押して三千の兵を率い、関ヶ原の前線にたちます。

吉継は関ヶ原では松尾山山麓に布陣し、小早川秀秋の裏切りに備えますが、正午過ぎ、その小早川が東軍に寝返ります。さらに、備えについていた脇坂・朽木らも寝返り、吉継軍は前後左右から六倍の敵に包囲されました。

それでも吉継は数度にわたり小早川勢を押し返したと伝えられます。だが、最後は自らの醜く崩れた顔が晒し首とされることを拒み、側近の湯浅五助に介錯を命じ、自害して果てました。

享年四十二

三成と吉継――死してなお続いた想い

戦後、三成も捕縛され斬首されるが、二人の想いは死で終わらなかった。

三成の一族は佐和山城で討ち死にし、吉継の息子・吉治も後に豊臣方として大坂の陣に参戦し、戦死してます。

さらに、吉継の娘は真田幸村に嫁いでおり、豊臣家への忠義は家族ぐるみで貫かれました。

戦国の世は裏切りと保身の時代でもありましたが、この二人は最後まで「信」と「義」を貫き、共に滅びることを選びました。

それが美談として語り継がれるのは、史実以上に人の心を打つものがあるから。

石田三成と大谷吉継――

それは、勝ち負けでは測れない、武将同士の真の友情の象徴だった。

「友情に殉ずる」とは、決して口で言えるほど軽いことではありません。その覚悟と行動に、私たちは今なお胸を打たれるのです。